Es muy difícil saber cuántas personas morirán a causa del virus. Lo que resulta claro es que casi todas habremos muerto aunque sea un poco. En nuestra imaginación, en nuestros temores, en nuestros sueños, en nuestras profesiones, en nuestros cálculos y en nuestros planes, a la mayoría se nos habrá ido por lo menos un instante el aliento. La incertidumbre del acabose le quita el aire a cualquiera.

[Para amenizar las siguientes líneas, escuché la 7a sinfonía de Beethoven]

Te infecte o no, esta epidemia es parecida a morir porque se padece a solas, en casa, en privado. Algunos privilegiados en compañía de los suyos; otros, con quienes se resignaron a compartir un techo a pesar de querer aventarse por la azotea; los más desafortunados en la calle, pues no solo la vida, sino que hasta la muerte tienen que salir también a buscarse. Desfallecemos conforme caminamos en avenidas concurridas, en nuestras sillas ergonómicas, en nuestros sofás hundidos, en nuestros adentros, en nuestras mentes afligidas, donde nos preguntamos noche y día cuándo y cómo terminará esto.

Tarde o temprano nos iremos. Pero, mientras nos toca, cada uno afronta este aguardar agónico a su modo, de una manera —seguramente— similar a la que ha vivido. Para unos resulta tan difícil que necesitan medicarse o perder un poco la conciencia para no sentir a bocajarro. Hay, por el otro lado, quien se mantiene en paz, sereno, lúcido y hasta creativo. Están los que hablan de ello, los que le dan la vuelta, los que tapan el sol con un dedo y los que mejor se concentran en los amaneceres, sabedores de que, llegado el día, encontrarán la luz al final del túnel.

Cada quien vive su propio proceso, sus muy particulares decisiones, su forma de enfrentar el momento, estos capítulos tan desafiantes y nebulosos del presente, a través del cual no se avizora un futuro, sino la incógnita del después. Es aquí, en esta parte de nuestras historias —que en el teatro parecería el acto último—, donde tenemos que sacar nuestros mejores recursos, esos que nada tienen que ver con las posesiones. Al final dan igual los bienes o cuánto se tenga, porque es justo ahora cuando todos volvemos a ser iguales, y son los valores, las memorias, la compañía y los sentimientos lo único que cuenta.

El mundo se convirtió en una sala de espera. La gente reza, llora, se mece los cabellos, se desespera, se mete las manos a los bolsillos, se llama por teléfono, muchos no pierden la fe. Las horas transcurren lentas en este hospital planetario en el que la percepción del tiempo cambió de súbito. Ya no hay razón para correr, ya nada es más importante que la vida misma: ni el futbol, ni los negocios, ni Wimbledon, ni el turismo, ni los estrenos de Hollywood, ni las escuelas, la religión o la política. Así pasa al advertirse el final.

Si el virus fue creado maliciosamente o no en un laboratorio, nunca lo sabremos. Sin embargo, de lo que no debe quedarnos duda es de que esta pandemia supone una especie de experimento colectivo, un ensayo para que cada quien aprenda a morir —hoy o mañana— de la mejor manera posible: consigo. Si de algo nos hemos enfermado es de perdición, y la muerte es, sin duda, el mejor pretexto para reencontrarnos. Qué mejor, además, si es antes de la fatídica hora, cuando existe todavía la esperanza de salvarse. La vida cualquier día te mata, y la muerte, con un solo cariño, cualquier día te revive.

El enemigo invisible vino a recordarnos lo vulnerables que somos y que, inevitablemente, pereceremos. Jamás estuvimos tan conscientes de nuestra extinción, no como raza, sino como individuos. ¿Cuándo imaginamos que Nueva York se detendría? Londres, Berlín, Tokyo, las noches madrileñas, las pasarelas en Milán, airbnb, Uber, Apple, las bodas, los bautizos, los benei mitzvás, Garibaldi, las taquerías, los bateaux del Senna. Así nuestras venas van a detenerse y, en el segundo menos pensado, acontecerá lo inconcebible: cerraremos los ojos y bajaremos los brazos.

La buena noticia es que la mayoría morirá solo un poco: en sus ideas, en sus emociones, proyectos y costumbres. Muchos tendrán la oportunidad de revivir, de renacer, de recapacitar y recomponerse, de prestarle atención y darle seriedad a sus aspiraciones, a sus visiones, a sus intenciones más profundas y a sus verdaderos deseos, esos que vibran en la coronilla y recorren las columnas vertebrales en forma de escalofríos.

Es la oportunidad histórica para resurgir y atrevernos a transformar en realidad nuestros muy particulares sueños, aquellos especialmente recurrentes durante esta pesadilla, pues a la luz de la muerte se distingue con claridad lo trascendental de la existencia, aquello que importa, las cosas que nos vuelven radiantes, las ilusiones que nos oxigenan, las sensaciones que nos resucitan.

Vencer al virus significa recuperar el sentido: el del olfato, el de la intuición y el de seguir el instinto; el del gusto, el del placer de cumplir nuestra voluntad y satisfacer nuestras necesidades; el de la mirada benévola, el de la contemplación, el de admirar y asombrarse; el de la escucha positiva, y el de tocar las almas con palabras amorosas, con acciones genuinas y reconocimientos inesperados, con sorpresas, con abrazos que pongan fin a desavenencias, con perdón.

Batallas de este calibre sirven para llegar a treguas, para reconciliarnos principalmente con nosotros mismos, para reconectarnos y redescubrirnos. Quien consigue regresar a sí en medio de semejantes luchas contra lo desconocido, capaz es de asumir con valentía los más grandes desafíos, incluida la muerte, que tan solo es la consecuencia última de la vida. Por eso este es un ensayo para aprender a morir, porque para ello tendremos primero que enseñarnos a vivir ejemplarmente, del modo más auténtico, a nuestra manera.

[Para casi concluir, escuché “The Crisis” de Ennio Morricone]

Con quién deseamos compartir el tiempo; a dónde queremos ir, a dónde no; qué nos dan ganas de ponernos, de comer, de decir, de callar, de presumir, de confesar y esconder, de ver y escuchar, de cometer. En parte, el nuevo gran aprendizaje consistirá en deseducarnos, en olvidar las complejidades y volver a asimilar lo sencillo: a no levantarnos de la cama de golpe, a estirarnos y hacer ruidos de tigre antes de poner el pie derecho en el piso; a reír a diestra y siniestra para fortalecer pulmones y el músculo de la felicidad; a sostenerle la mirada a los que nos saludan, a los que nos intimidan y nos gustan, a las estrellas, al atardecer, a las injusticias; a comunicarnos con los extraños y a guardar silencio para oírnos; a tomar siestas esclarecedoras y regenerativas; a usar la respiración como un vehículo, como un camino de regreso, como una puerta de salida.

El encierro castiga menos en espacios amplios, no cabe duda. Sin embargo, el hartazgo pega parecido en casas grandes que en cuartos diminutos, pues más bien se trata de un tema de comodidad con uno mismo. Dan igual las dimensiones, al final, sin excepción, todos acabaremos confinados en nuestro propio cuerpo y únicamente podremos escapar por las pequeñas escotillas del alma, mediante una exhalación infinita. Entretanto, mientras la oportunidad perdure, siempre tendremos la posibilidad de recuperar la libertad inhalando profundo y con prolongados soplidos.

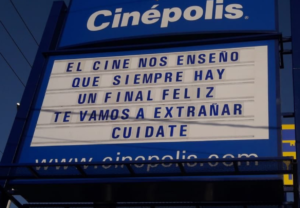

La cuarentena, este evento tan poco romántico para la mayoría, es un entrenamiento para acostumbrarnos a nuestra presencia, la única pertenencia que nos llevaremos al partir hacia la dimensión desconocida, donde, aseguran, se proyecta esa película de recuerdos perpetuos, la inolvidable cinta de paisajes y memorias construidas a lo largo de los años con quienes permanecieron en las buenas, en las malas y en el aislamiento. No es casualidad coincidir, por algo estamos juntos.

El cine va a cambiar. Y los conciertos, incluso los periódicos: si hoy una mala noticia desploma los mercados, pronto un buen poema, una película emotiva o una canción inspiradora los pondrá a la alza. El mundo va a transformarse. Las personas también. Algunos mantendrán sus hábitos, costumbres y rutinas, pero mucha gente va a querer dejar de ser lo que es. La muerte y sus peligros suelen despertarnos cuestionamientos. La muerte desentierra muchas preguntas. La muerte abre los ojos. La muerte cambia las perspectivas, el orden de las cosas, las prioridades, los anhelos.

Queda entendido, desaparecer en un santiamén es factible. Por eso, ahora vivir implica replantearse permanentemente cómo se desea morir. Que después de este viaje por el basto universo de posibilidades, las últimas palabras sean: “Misión cumplida”.