«Las órdenes las doy yo, no ustedes», increpaba por teléfono la mujer, de unos setenta y tantos años y semblante de pocos amigos, a no sé quiénes, en medio de sus ejercicios de yoga.

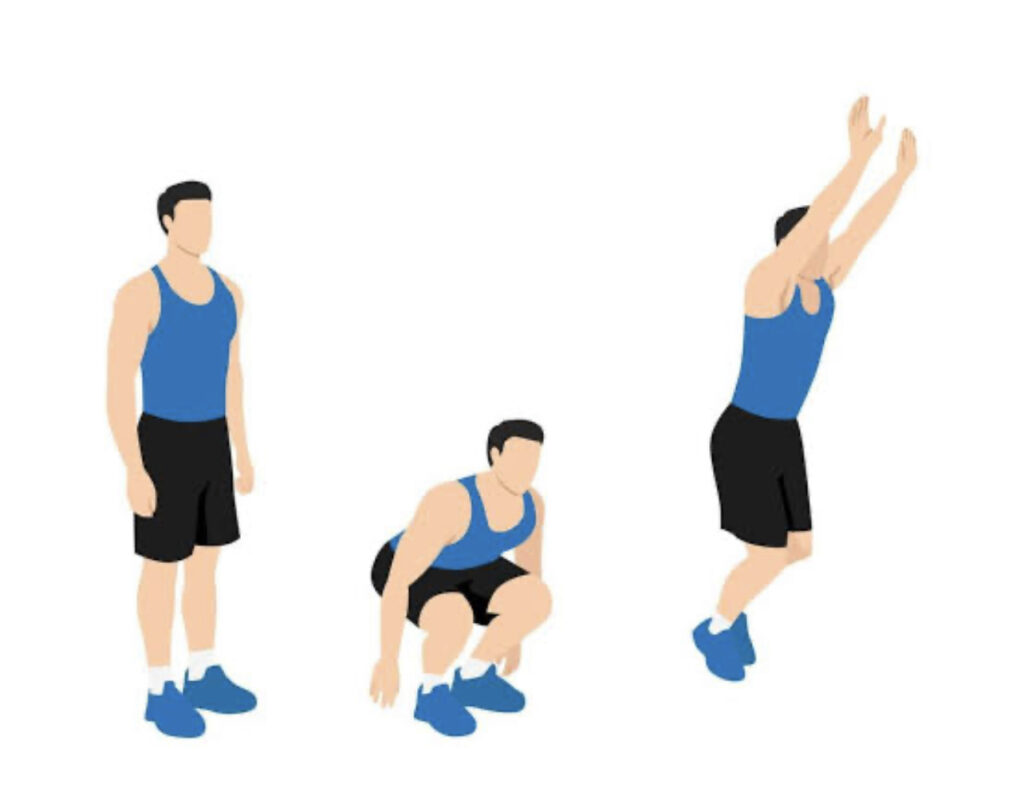

Compartíamos un extenso jardín dentro del circuito donde suelo ir a correr, en el que desde hace unas semanas, por lo plano y uniforme del terreno, voy a dar los saltos que incluyó mi entrenador en mi plan de entrenamiento: yoguis, caperuzas, gacelas, de cojito, de ranita y de lo que se les ocurra.

Ahí iba yo, ida y vuelta bien masculino emulando a Caperucita Roja, sudando a mares y sorteando a la señora que no paraba de reprender en el celular a sus hijos, o a sus achichincles o a quien quiera que los pobres hayan sido. Desconozco qué habrán hecho, pero la dama se encargó de recalcarles que eran un par de ineptos y que a ella nadie la contradecía.

Eso sí, apenas colgaba se plantaba firme con sus pies descalzos en el pasto húmedo, cerraba los ojos, inhalaba conforme abría los brazos para llenarse de energía y, finalmente, exhalaba y soltaba los brazos junto con las malas vibras.

Acto seguido, no transcurridos ni dos minutos, miraba otra vez su teléfono, fruncía el ceño de nuevo y volvía a marcar enfurecida para dejar en claro que, aparte de ella, no existía más autoridad. Yo, mientras brincaba con las piernas abiertas y las manos a la cintura, como una rana muy determinada, pensaba en lo estúpidos que nos vemos al tratar de imponernos a como dé lugar sobre otros, más cuando hacemos alarde en público.

Pero el caso, y lo que quiero contarles, es que aquella mujer acabó dedicándole los 60 minutos que yo me pasé dando saltos en los estilos más inauditos, a una rutina de ejercicios que pudo terminar en menos de 20.

Yo la veía y cada vez me caía más gorda. Como cuando me aborrezco a mí mismo en mis sesiones de abdominales y fuerza al descubrirme absorto en el maldito teléfono entre serie y serie, perdido en el tiempo con tantos videos estúpidos que nunca terminan porque mi dedo se desliza a la derecha o hacia arriba inconscientemente.

Y lo mismo me pasa en la oficina, entre correo y correo o a medio párrafo de un escrito que siempre se ve interrumpido por vistazos al móvil. Incluso en los partidos de la Champions, en la cama, en los zooms, las juntas presenciales, al comer y ¡en el coche!…

Esto de las horas perdidas pone de malas y no nos conviene a nadie.

Estoy en FB, Twitter, IG y LinkedIn como @FJKoloffon. Y trabajo en La Novelería y en Koloffon Eureka.

Texto publicado en el periódico El Universal.