Uno de mis sueños frustrados es la actuación. Lo tengo claro, tan claro como cada uno de los sueños que han ido revelándoseme y estampándoseme en el corazón en el transcurso de mi existencia bajo este rostro con el que hoy me reconozco cada mañana en el espejo. Pero seguro he vivido otras vidas y he tenido otras caras, otros nombres y otras historias, porque eso que sentí aquella vez en el escenario no fue una mera casualidad ni una emoción fugaz. Ese sentimiento debió provenir de mucho tiempo atrás, de otra época en la que, muy probablemente, vivía de los aplausos.

Tenía doce años y participé en la obra de teatro de mi escuela, una producción que rebasó por mucho las expectativas y la magnitud de cualquier representación escolar. Se trató de toda una puesta en escena para la que, incluso, ocupamos un auditorio fuera del colegio con muchas más butacas que el nuestro.

Tras una rápida audición, me quedé con el papel del antagonista. Me metí en el personaje como no me había adentrado ni siquiera en mi propia vida. Lo recuerdo bien, desde los ensayos yo sabía que pertenecía ahí, a ese mundo desconocido que tan familiar me pareció en cuanto pise el escenario, donde tenía la sensación de ser verdaderamente yo. Y mientras la mayoría de mis amigos lo tomaban como una actividad obligatoria más de la escuela, para mí se convirtió en una auténtica ilusión: en un sueño.

Fueron solamente seis funciones repartidas en tres días, suficientes para recordar esa época de mi vida como una de las más dichosas y felices. Al final de cada presentación el público se levantaba de sus asientos y aplaudía sin reparo. Uno a uno, en orden de importancia, salíamos los jóvenes actores a agradecer sus palmas. A mí me tocaba al último, el bueno y el malo de la obra hombro a hombro. La gente no dejaba de ovacionarnos y tuvimos que volver varias veces al frente para recibir su aclamación. Nosotros, mano con mano, les devolvíamos la deferencia con una caravana.

Al caer el telón en la última función, ya tras bambalinas, la mamá de uno de mis compañeros que estaba involucrada en la producción, me dijo: “Tienes que dedicarte a esto”, y de pronto un rayo de electricidad me recorrió de la punta de la coronilla a las plantas de los pies. Fue como si me hubiera cimbrado una descarga de verdad, de esa razón por la que nací.

Pero luego de aquella inolvidable noche no volví a pararme en un escenario. Como cualquier niño normal acabé la preparatoria, escogí una carrera normal y trabajé de saco y corbata en una oficina normal en uno de esos altos edificios que es normal ver en las grandes ciudades. Luego me arrepentí, porque nunca me ha gustado lo normal, y pude recomponer mi camino, aunque haya sido lejos del teatro.

Encontré el sentido de mi vida en la música y la escritura y, aunque seguido me desvío, avanzo paso a paso con la firme intención de llegar a ese lugar tan anhelado que llevo fijo en mi mente: mi destino. Así es más fácil seguir, pues de lo contrario, caminar sin rumbo, haciendo cosas que te dan igual o que no te gustan, puede ser agotador. En cambio, si tienes un destino claro en el corazón, no importa si el trayecto está lleno de subidas y declives, pues hasta en la ruta más complicada puedes ser feliz.

A pesar de que no supe más de la actuación —salvo una vez que participé como extra en un anuncio que grabamos con tanto frío que acabó por congelárseme el gusto por los reflectores—, recientemente volví a sentir esa misma explosión interna de energía y emociones cuando vi a mis hijas arriba del escenario en la obra de Annie el musical.

Todo empezó en julio del año pasado un día que fuimos a comer los cinco —Mayu mi esposa, Regina mi hija mayor, Paula la de en medio y Lorenzo el pequeño, que es grande— a casa de mis papás. En la sobremesa, esa abuela consentidora que es mi mamá les enseñó a Regina y a Paula un pedazo de periódico que recortó con un anuncio que convocaba a todas las niñas de México que quisieran convertirse en una de las huerfanitas de Annie para que enviaran un video en el que cantaran “Tomorrow”. Aunque, pensándolo bien, creo que más bien todo esto empezó mucho antes, cuando mis sueños se filtraron por sus venas en el momento que comenzaron a existir dentro de su madre. Desde chiquititas les encantaba montar sus propios shows.

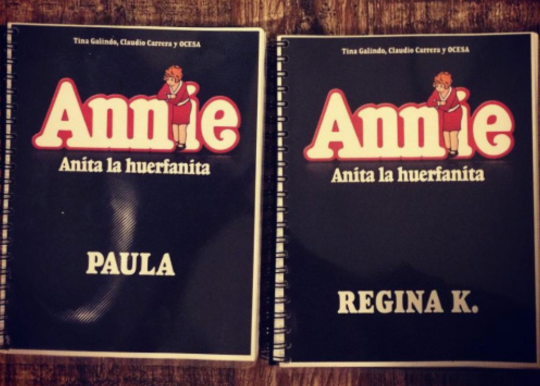

Ese fue el primer filtro, luego fue el casting, los callbacks, vencer el miedo, los pensamientos y la prueba final, en medio de hijas de actores, actrices y cantantes, hasta que un domingo por la mañana recibimos una de esas llamadas inesperadas y excepcionales que pocas veces y a contadas personas les llegan, llamadas que, de una u otra forma, te cambian la vida para siempre: las dos quedaron en el elenco.

Regina sería Kate y Paula interpretaría a Molly, la más pequeña y traviesa del orfanato.

Después vinieron días de ensayos, tardes completas de aprenderse coreografías y canciones ya con todo el elenco después de la escuela. Cuando estaban en la casa no dejaban de estudiar sus libretos y de ahí a ensayar, sábados y domingos incluidos. Detrás de un sueño debe haber mucho trabajo y disciplina, no tanto para que se materialice, sino para que sea consistente y perdure.

Y así llegó la noche esperada desde hacia tantos años que cayó frente a mí la última vez el telón, sólo que ahora, luego de apagarse las luces y de sonar las primeras notas de la orquesta, se abrió y ahí estaban ellas, en el Teatro Insurgentes.

Descubrir a un hijo tuyo bajo un reflector, ante tantas miradas, tan cerca del borde del escenario o parado en la orilla de una mesa de tan espectacular escenografía, te hace querer ir a cuidarlo, a prevenirlo, a escalar hasta allá arriba para ayudarle a sostener la voz y a alcanzar notas tan altas como la montaña más peligrosa del mundo. Sin embargo, para que un hijo sea realmente grande tiene que crecer, de cierta manera, solo.

Hoy tengo, más que la fortuna, la bendición de ver como las mías se expanden cada que están ahí arriba, con los brazos abiertos al cielo, sus miradas con rumbo y sus pies plantados con firmeza en sus deseos. Y es en medio de esos reveladores momentos cuando pienso que los hijos son una extensión de uno que te reconecta con la esencia, con el origen y con el fin último de tu vida. Entonces me digo para mis adentros: “haz lo que amas, dedícate a lo que viniste y permite que tus sueños se siembren en ti cuando una de esas descargas de energía te cimbre profundamente. Sigue su ejemplo”, me repito y enseguida les deseo “mucha mierda”, porque así se dice en el teatro.

Es increíble ver como los niños se rinden a lo que sienten, porque en su mundo todo es posible, cualquier cosa, lo que imaginen. Incluso, a lo invisible, le llaman magia. En su universo el oxígeno se compone de posibilidades, se respira la mejor sensación y no existe obstáculo ni barrera alguna que los aparte de sus aspiraciones. La inocencia de los niños es tan poderosa que más bien se trata de la sabiduría misma.

Así fue como se abrió frente a nosotros un portal a otra dimensión. Mis hijas, sin dudarlo, le dieron vuelta a la perilla de esa puerta que según yo estaba cerrada con llave y que recurrentemente había tocado con los nudillos de mi mano derecha en mis fantasías de niño, de joven y todavía de adulto. Ambas nos adentraron en una nueva realidad que no me deja de maravillar y en la que constato día a día, desde que puse los dos pies aquí, que lo que se te ocurra puede ocurrir, tanto que un mundo tan insólito puede convertirse en uno tan habitual, lleno de personajes entrañables que antes parecían lejanos, habitantes de otra realidad, y que de pronto se han convertido, de una u otra manera, en una especie de nueva familia. Desde agosto del año pasado, el elenco y el equipo completo de Annie el musical, los responsables de la luz, los encargados del sonido, los productores, directores y todo el elenco son ahora un grupo con una causa común: que le vaya bien a cada uno para que le vaya bien a todos.

Y, por si fuera poco, esta aventura hoy se ha renovado: Regina saldrá ahora de pelirroja tras audicionar para el papel de Annie, en el cual debutó hace un par de semanas en una noche para agradecer toda la vida. Es de las experiencias más reveladoras atestiguar a cada función la cristalización de su propio sueño, que a su vez me permitió experimentar a través de ella el que una vez fue mío y que de pronto me revive.

Me fascina, literalmente, compartir estos momentos con la mayor cantidad de gente posible, me emociona que salgan de ahí conmovidos y motivados, casi tanto como yo que me transformo en las butacas de tan deslumbrante y espectacular recinto. Es sólo una obra de teatro, pero tiene algo mágico, por lo menos para mí, aunque el efecto lo descubro recurrentemente en los ojos de todos los que aplauden al final.

Uno de mis sueños pendientes es salir aunque sea unos instantes y hablar algunas líneas en una película y no descarto que a lo mejor un día tenga que promulgar un discurso tan cautivador como el de Forrest Whitaker cuando ganó el Óscar a mejor actor. O, por qué no, quizás más bien sean mis hijas las que lo protagonicen y yo sea, otra vez, quien con lágrimas en los ojos les aplaude entre el público. Lo maravilloso de esta vida es que todo puede pasar.