Apenas me quité los tenis al llegar a casa la uña ya estaba morada. Desde el kilómetro catorce empezó a dolerme el pavimento en las bajadas y supe que mis pobres pies lo padecerían. Sin embargo, a pesar de ello y de las duras subidas, disfruté mucho la ruta del Rock ’N’ Roll Half Marathon de la Ciudad de México. Al principio la idea no me sedujo, primero, porque actualmente, mientras corro, prefiero mis mantras o el silencio que escuchar música y, en segundo lugar, porque hay bandas con las que simplemente no puedo, y de las que participarían a lo largo de la carrera ninguna llamaba mi atención. Aparte, aunque alguna me hubiese atraído, no me iba a detener a oírla, así que el concepto me pareció bastante burdo y pensé que ya no saben ni qué inventar.

—Voy a llevar mi iPod con mis mantras —amenacé a Mayu mi esposa en reiteradas ocasiones como si ella fuera la organizadora del evento y yo el saboteador—, alucino esos grupos que se vuelven tan estridentes en pleno esfuerzo, como las tarimas apocalípticas con las monstruosas bocinas que montaron esa vez en el Maratón, como las odiaba. ¿Te acuerdas que te dije, no?

—Paco, no seas ridículo, es una carrera diferente, vívela como es y punto.

Para mí la música es muy importante. Desde muy chico mi papá me inculcó el gusto por grupos como Supertramp, los Beatles, Bee Gees, The Animals o los Beach Boys, al mismo tiempo que buena parte de mis amigos compraban discos o casetes de Alejandra Guzmán, Franco de Vita, Mijares o Flans. “¡Uoh, uoh, uoh, uoh, Luis! ¡Su nombre artístico es Luís!”, cantaban en “los antros” que frecuentábamos y de los que yo escapaba a tempranas horas de la noche para mejor perderme en la oscuridad de mi habitación con“Us and Them” de Pink Floyd.

En la cama, en el coche, en los salones de clases y salas juntas, pasé horas imaginándome sobre escenarios como el vocalista de mis grupos favoritos, o como su invitado estelar en algún festival espectacular de caridad en el Wembley Park, y hasta cambié de profesión, en la vida real, en gran medida por la música. Me la vivía tarareando, descubriendo melodías que reposaban en el silencio y que nadie había descubierto, yo quería inventar mis propias canciones. Y un día compuse (y canté) algunas. También, cuando viví en España encontré muchas bandas independientes en las que existía un talento que nada les pedía a las mainstream y que soñé con dar a conocer por aquí, en México. Si bien Cerati nos enseñó a todos que es posible escribir canciones grandiosas en español, habían muchos más ejemplos.

Justo el sábado fui con Mayu a ver a El Columpio Asesino al Vive Latino. Quizás sea yo el único ser sobre la faz de la tierra al que le dan ganas de llorar en sus conciertos, cuando la demás gente salta, brinca, fuma y se llena de euforia. Los contemplo ahí arriba, los escucho y me cautiva esa música, esos cantos y esa energía que contagian. Al final de su presentación me emocionó caer en cuenta que esa perseverancia y paciencia suya ha sido la mezcla detonante de ese coctel barbitúrico de colores llamado “posibilidad”, que les ha permitido viajar tantas veces de regreso a México después de doce años de que editamos su primer LP en este país.

—No puedes esperar que después de ayer con El Columpio Asesino me inspire hoy el Tri, Mayu —insistí a unos pasos de la línea de salida instantes antes de empezar nuestro medio maratón—. Pinche Alex Lora, no mames.

—¡Ya, por Dios, deja de quejarte y diviértete!

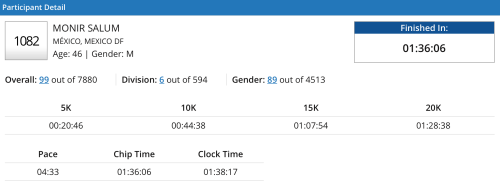

Esta vez me tocó ser Monir Salum, esposo de Mara Fernanda Lazo, amiga de mi mujer. Ellos finalmente no pudieron ir y nos quedamos con sus números. Ya me había tocado correr en otras carreras bajo nombres ajenos, lo cual me causa cierto encanto. De pronto me puse a pensar que Monir, a quien no conozco, estaba quién sabe dónde y a la vez estaba ahí, en mí, o por lo menos en mi mente. De repente me da por imaginar que soy alguien más y no es raro que vea a determinada persona, o incluso a un animal, y me meta en su papel, al grado que visualizo lo que ven o fumo sus cigarros a cada calada suya, con una capacidad auténtica de transportarme a su interior y ponerme en su lugar. Me he convertido en un pájaro de alguna parvada que vuela frente a mí, vuelo con el viento, escucho con precisión sus milimétricos aleteos, su trinar y me escapo como uno de ellos, en el que elegí para convertirme en ave. Sentado en mi oficina me he desplazado hasta Nueva York y aparezco en Central Park, en las escaleras que te acercan al lago congelado, porque me deleita ir en invierno, de abrigo, con muchos dólares en la billetera y, por supuesto, con mi familia. Me gusta demasiado teletransportarme.

La ciudad de México luce espectacular de noche, con frío, sin demasiado tráfico, por fin amable un día. Hasta la Estela de Luz todas las bandas que escuché en el trayecto me parecieron bastante malas, pero la que tocaba ahí sonaba realmente bien. A ver si luego averiguo quiénes son porque los pocos segundos que pude oírla, tanto de ida como de regreso, me dejaron una muy buena sensación y, finalmente, esa alma de A&R discográfico aún vive en mí. Mayu tenía razón, amenizar el recorrido con grupos musicales provocó que en los distintos escenarios se concentraran muchas personas para verlos y aplaudirnos de pasada. Exactamente en ese punto, donde avanzaba a muy buen paso y donde comencé a sentir un poco el rigor del ritmo, evoqué la escena de aquel corredor tanzano que en la prueba de la maratón de las Olimpiadas de México 68 llegó a la meta en último lugar, visiblemente acabado, lesionado, pero con el espíritu intacto, con los músculos de la pasión más sanos y fuertes que nunca.

Respiré con la esperanza de que algunas partículas de sus exhalaciones permanecieran en el aire y se transformaran en mi oxígeno, necesitaba inhalarlas, que se introdujeran en mi organismo, en mis células, en mis intenciones y mis anhelos, en mi voluntad. “Tengo que mantener esta velocidad”, me repetí varias veces y enseguida me transporté a las palabras de Abraham Levy, el mexicano que apenas cruzó hace unos días el Océano Atlántico, del Puerto de Palos en España a Cancún. “Un golpe de remo a la vez” fue la frase con la que resumió su epopeya y yo la reproduje incansablemente en mi mente a cada zancada durante mi propia travesía. Y me convertí un momento en él, bajo el sol, empapado en sudor y de mar, y regresé a mí: “Una zancada a la vez, una zancada a la vez hasta el final”. Estaba ahí, corriendo bajo la noche fría, para conseguir mi proeza, para romper mi marca, para establecer mi récord… para subirme al podio.

Gracias a que arranqué en el corral uno no tuve que esquivar demasiados corredores, a diferencia de la mayoría de carreras en las que he participado y en las que suelo iniciar al final de la muchedumbre por la hora a la que regularmente llego, o sea a punto de sonar el disparo de salida, lo que implica lidiar con toda la raza, como le llama Saúl Hernández de los Caifanes a la multitud en sus conciertos. La noche previa, tras el concierto de El Columpio Asesino vimos a Caifanes. “Antes de que nos olviden” sonaba en mi cabeza conforme rebasaba gente, pues, eso sí, rara vez deja de sonar en mi cabeza la música —“mi cerebro es un tocadiscos”, bien dijo una vez un personaje de uno de mis libros—. Dejé atrás a muchos, y cada que surgía un nuevo competidor enfrente, echaba a andar mi imaginación. ¿Si me he convertido en el vocalista de Soda Stereo, no me voy a convertir en un maratonista de élite que corre por la medalla de oro en los juegos olímpicos?

“¡Señoras y señores, viene de atrás de nuevo Koloffon en una impresionante carrera! ¡Es increíble lo que está haciendo, no lo pierdan de vista, síganle el paso porque a este ritmo podría luchar en los últimos metros por el primer lugar! ¡Si logra sostener su ritmo actual, esta noche este atleta mexicano podría poner el nombre de nuestro país muy en alto y sorprendernos a propios y extraños, avanza con una velocidad apabullante! ¡Que Dios te acompañe hasta la meta, F.J. Koloffon, tú puedes!”.

A la mitad del recorrido me emparejé con un tal Andrés, un chavo de veintitantos años a quien, precisamente cuando corríamos hombro a hombro, su mamá, abuelos y hermanos reconocieron a la distancia y empezaron a gritar su nombre y vitorearlo, a lo que él, en un reflejo automático, respondió con largas zancadas y un paso acelerado que le sirvió para adelantarme varios metros. Para mí, aquél no era Andrés, sino un keniano cuya emoción le había hecho perder la cabeza y a quien ya planeaba estratégicamente superar en la subida al segundo piso del Periférico, donde los coches tocaban sus claxons para nosotros como cuando México juega el Mundial. Niños y adultos asomados por las ventanas me animaban.

“¡Va F.J. por el africano, esa aceleración del de Kenia en el kilómetro anterior lo desgastó y el mexicano se ha dado cuenta y no va a desaprovechar la oportunidad! ¡Se ve claramente que viene tras él, será cuestión de segundos para que lo aventaje!”, narraba eufórico el locutor de mi película. “¡Están ya en la lateral del Periférico, cerca de la pronunciada cuesta que enfoca ahora la cámara de nuestro helicóptero, sólo los separan unos metros! ¡El keniano voltea atrás repetidamente con un gesto visible de angustia en lo que es por demás inevitable, damas y caballeros! ¡F.J. Koloffon pasa ya junto a él con una contundencia descomunal!”.

Subí con la mirada clavada en el asfalto y concentrado en mis zapatos, con la respiración tranquila, prolongada, suave, y al alzar la vista en todo lo alto del segundo piso me di cuenta que quedaban pocos corredores adelante. Rebasé todavía más hombres y alguna mujer allá arriba, entre ellos a uno con playera de tirantes que tenía pinta de profesional y quien me había adelantado por ahí del kilómetro cinco con un estilo impecable. En el dieciséis lucía muy cansado, aunque con una evidente convicción de llegar a la meta. Entonces me quedé solo, la autovía se transformó en un desierto, no había nadie a la vista. Pensé, y especialmente sentí, que iba muy bien. Continué a buen paso a pesar del dolor en los pies, me veía a mí mismo muy veloz, como nunca, y aproveché para admirar de nuevo la ciudad desde otra perspectiva, el cielo limpio, los edificios iluminados, el silencio, la paz de correr en domingo en pleno Distrito Federal.

En eso, justo detrás mío, percibí unos pasos incontenibles e incrementé un poco la velocidad, se trataba de otro corredor de camiseta de tirantes, completamente pelón, también con facha de experimentado y al que le aguanté casi tres kilómetros el paso, después de los cuales él sí se esfumó. Y de inmediato me alcanzó otro que respiraba más fuerte y rápido que una mujer en trabajo de parto.

“¡El mexicano ha caído en cuestión de un minuto al tercer lugar! ¡El esfuerzo se la está cobrando, es una lástima! ¡Ahora sólo le queda pelear por la medalla de bronce porque realmente parece difícil que se recupere! ¡El polaco y el etíope han emprendido la escapada, le llevan mucha ventaja y seguramente entre ellos dos se definirá el oro!”

Los últimos kilómetros los padecí terriblemente, pero, en efecto, defendí mi presea imaginaria hasta con la uña morada de mi segundo dedo del pie izquierdo, que es más largo que mi dedo gordo. Todavía sobreviví dos subidas muy complicadas y, para terminar, el kilómetro veinte más eterno de mi existencia, pues los organizadores adelantaron su señalización y a quienes pretendíamos cerrar fuerte por poco nos queman. A lo lejos escuchaba los estrepitosos alaridos de Alex Lora y dudé un poco si de verdad quería llegar a donde él estaba. Un par de corredores amenazaron peligrosamente con rebasarme en los últimos metros y, a pesar de lo exhausto, fui capaz de contraatacar. Nadie me desapoderaría del tercer puesto. Cuando entré a la recta final, de vuelta en las arenas movedizas de la pista mojada para caballos, sentí un alivio y aceleré por última vez ante los embates de un corredor de impermeable amarillo al que cuidaba de reojo. Al cruzar la línea de meta observé el reloj contador con sus grandes números rojos mientras la voz del presentador pedía al público un aplauso para Monir Salum, quien en ese instante levantaba los brazos en algún otro lugar del mundo porque acababa de despertar de una magnífica siesta. Yo tardé unos minutos en reponerme y en asimilar la felicidad que da cumplir cosas imposibles.

“¡A ver banda, yo veo que están muy aplatanados!”, creí oír gritar al espíritu de Alex Lora metido en el cuerpo de Jay de la Cueva cuando Mayu y yo, ya relajados y con ropa seca, nos reponíamos con hot dogs y cervezas a la distancia del escenario, presidido ya a esa hora por el enjuto y pesado cantante de Moderatto, quien muy frustrado y ofendido mentaba madres porque nadie les aplaudía ni les hacía caso.

—Si o no, Mayu, que El Columpio Asesino es El Columpio Asesino.

—La verdad, sí.

Mi tercer lugar en el Medio Maratón del Rock ‘N’ Roll was originally published on FJ KOLOFFON