Nunca imaginé salir un día de mi casa en ambulancia, es uno de esos pensamientos a los que siempre evita uno subirse. Es terrible tan solo pensarlo. Hace algún tiempo, dos años, aproximadamente, vi llegar una a casa de un vecino ya mayor con quien de repente me topaba caminando por nuestra banqueta. Supuse que se trataría de él, desconocía si tenía esposa o si vivía con alguien más. Cuando me acerqué para averiguar qué ocurría, lo vi indicándole a uno de los paramédicos que se dirigieran al Hospital Metropolitano, que ahí los vería, mientras el otro atendía ya adentro de la ambulancia a su cuñado, todavía inconsciente, luego de haberse desvanecido en plena sobremesa a causa de un infarto. Cuando arrancó a toda prisa y con toda esa parafernalia que suele perseguir a las emergencias, sentí un hueco en el estómago. Es muy desconcertante saber que hay alguien dentro de una ambulancia, no importa quién sea o, incluso, que no lo conozcas.

“Por favor que no llegue con la sirena prendida, no es necesario”, le pedí por el teléfono al señor de Médica Móvil que atendió mi llamada. No quería alarmar a toda la colonia ni congregar a todo el vecindario afuera de mi casa. Y en lo que Mayu mi esposa acababa de bañarse para irnos al hospital, yo aproveché para marcarle también a mis padres y avisarles.

—¿De plano al hospital, mijito? —me preguntó atemorizado mi papá, quien tiempo atrás fue mal atendido por uno de esos doctores negligentes que a la primera de cambio operan para cubrir sus cuotas y pagar sus gastos, y acabó con cinco cirugías mayores en la espalda baja y un daño permanente que al día de hoy le impide desplazarse con entera libertad.

—De plano… —le respondí y tomé aire para contener las lágrimas que comenzaban a ahogarme, mezcla del dolor, del susto de que se repitiera la historia y, principalmente, de la preocupación de que la noche previa ni siquiera una inyección de corticosteroides me hubiera calmado un poco—, ya casi no puedo caminar.

Llevaba varios años corriendo casi ininterrumpidamente y tres meses intensos de entrenamiento para mi tercer maratón, el primero fuera de esta ciudad donde ni los conductores de las ambulancias se salvan de que algún enfermo se les cierre a media avenida. Tantos kilómetros, tantos impactos, tanta carga en los músculos y tantos tantos años sentado frente a la computadora, pudieron ser el origen de un problema que detonó con un masaje salvaje de final triste.

En mi desesperación por curarme de una torcedura, recurrí a uno de esos sanadores milagrosos que puso mi vida de cabeza (mucho cuidado con los masajistas de dudosa procedencia que ni título tienen pero se las dan de quiroprácticos). Cuando le cuento la historia a especialistas en estos temas, me contestan que es difícil que aun con un movimiento brusco te puedan romper un disco, y suponen que la lesión debió producirse, más bien, derivado de un sentón de película. Da igual la causa, pues la razón, en el más amplio sentido de la palabra, no tiene relevancia. Lo que importa es esa verdad que me resquebrajaba por dentro: las horas perdidas. Eso era lo que más me dolía, el tiempo desperdiciado, aun más que el mismísimo dolor, que ya había pasado de lo mecánico a lo químico, según me explicó después el médico.

En el punto más álgido de la noche, supe que algo andaba realmente mal, lo sentía. No podía dormir y menos dar vueltas, fui incapaz de levantarme una sola vez en la noche más larga que recuerde. Antes había sufrido lesiones menores o de pronto una torcedura, uno de esos pellizcos lumbares que gritan que ya no eres un joven. Pero esto no tenía nada que ver, era otra cosa. Durante la madrugada, horario predilecto de los monstruos de la mente para salir a alimentarse, empecé a pensar y a pensar —qué otra cosa puede hacer quien no es capaz de dormir ni de dar vueltas—, hasta que llegué a la conclusión de que probablemente un nervio estaría dañado y de ahí mi imposibilidad para mover la pierna izquierda. Y de ese calibre saqué mil conjeturas, quería morirme, y no, simultáneamente deseaba volver a nacer, regresar al útero materno con la consigna de aprovechar, ahora sí, cada segundo de la vida en cuanto mi madre me diera a luz.

Pero lo más que puede hacer uno en estos casos es esperar en posición fetal, en su angustioso lado de la cama, a que aclarare un poco la mañana. Cuando oí a los primeros pájaros amanecer, me hice de valor y le solté a mi mujer esa aterradora frase que jamás quisieras oír o pronunciar: “No me siento bien, yo creo que sí vamos al hospital”.

Para entonces mis hijos ya estaban despiertos, los tres se acostaron junto a mí y prendieron Netflix. Yo estaba hecho bola todavía, concentrado en el teléfono, primero con el de Médica Móvil —quien al parecer nunca le dio mi recado a los de la ambulancia de que fueran discretos— y enseguida con mis papás. En cuanto colgué con ellos, alcancé a escuchar declamar al niño de Trollhunters, la nueva serie animada de Guillermo del Toro, que “en verdad lo que se siente como un peso que hace presión sobre nuestros hombros, es en realidad el sentido de propósito que nos eleva a mayores alturas”.

Conforme repasaba la frase en mi cabeza, me llevé la mano a donde más me dolía, como un reflejo natural para tratar de aliviar justo la sensación de pesadumbre a la altura del coxis. Sentía, tal cual, una presión punzocortante, amenazadora, que me imposibilitaba sostener la cintura o levantar siquiera la mirada. Mi oído persistía fino, eso sí, por un lado el agua continuaba cayendo de la regadera y, afuera, el ruido de las aves comenzó a perderse con el sonido de la ambulancia, que se acercaba estridente por mí.

Por unos segundos me convertí en mi padre, años antes. Mis hijos me observaban tan preocupados como yo a él mientras lo bajaban los paramédicos por la escalera de la casa. Me reflejé en los ojos de los tres cuando ya en la calle me veían irme, y preferí no hablar más, porque para aquel instante se me había desgarrado además la voz.

Varios coches tuvieron que esperar a que me subieran a la ambulancia. Probablemente quienes me veían en la camilla desde el interior de sus vehículos, sintieron lo mismo que yo cuando aquella ocasión le tocó al cuñado de mi vecino, a unos metros de mi puerta. Quizás alguno pidió en silencio por mí, a lo mejor alguna mujer y su hijo rezaron para que no fuera nada grave, tal vez alguien deseó no estar en mis zapatos. O, mejor dicho, en mis pantuflas.

Por protocolo de seguridad, Mayu se subió adelante, de copilota. Yo quería que viniera junto a mí, le pedí el favor un par de veces al paramédico que me acompañaba en la parte trasera, pero me repitió que no era posible. La necesitaba conmigo, quería decirle muchas cosas y tenerla cerca. Aunque sabía que no me iba a morir, y a pesar de que conservo de católico lo mismo que de escocés —aunque mi padre se haya vestido la pasada Navidad con su falda del clan Duncan, su apellido materno—, necesitaba confesarme. Supongo que arrepentirse y pedir perdón es algo común en las ambulancias.

Quienes vamos ahí tendidos nos confrontamos con nuestra vida, con lo que hemos hecho, con lo que hemos dejado de hacer, con los pendientes. Me imagino que todos los que hemos ido adentro nos arrepentimos, de lo grave, de las estupideces, de dejar pasar los días, de los reproches y de reclamar diario frente a los hijos la mala sazón de la comida. ¿Quién no tiene de qué arrepentirse? Quería darle la mano a mi esposa.

—¿Estás bien? —me preguntó el señor de la ambulancia cuando notó que lloraba—. ¿Quieres que te inyecte algo para el dolor?

—Estoy bien, así acostado no me duele mucho. Es que estoy sensible —le contesté, me di ternura y volví a llevarme las manos al rostro.

Casi juraría que la mayoría de los que son trasladados conscientes en una ambulancia, se confiesan en algún punto del trayecto. Con el paramédico, con Dios, con Cristo, con Mahoma, con Buda, con quien va de copiloto, con quien les gustaría que estuviera junto o consigo mismos. Es una situación que va mucho más allá de las religiones o de los países donde ocurren las emergencias, ahí adentro de la ambulancia, donde las ciudades y lo mundano va quedando atrás, es donde uno entiende que Dios no existe y que simplemente está dentro de uno.

Lloraba por mi papá, por lo que sufrió, lloraba por mi mujer, por mis hijos y por mí, lloraba por las horas perdidas. “¿Cuánto tiempo he perdido?, ¿cuántos días tirados a la basura?, ¿cuántas horas perdidas?”, me preguntaba. Podrían ser tres por día desde hace a lo mejor veinte años, o un poco más, desde que estudiaba en la universidad, desde que aprendí a hacer lo que no deseaba, a decir lo que no sentía, a dedicarle mi tiempo a quien no lo valoraba, a abstraerme en las redes sociales, a perderme en los chats, a sentarme treinta minutos en el baño, a moverme de pronto por el interés y no tanto por los sueños, a silenciar los sentimientos, a discutir hasta el cansancio y a contener la risa, hasta que se me debilitó.

21,900 horas, aproximadamente. 21,900 horas perdidas. Son casi tres años, posiblemente más, es mucho tiempo, demasiado. Me alcanzaría para escribir un libro. O dos. Hasta para hacer la película con que fantaseo, para aprender a tocar piano, para generar ideas, para vender campañas publicitarias, para inventar historias, para cautivar gente, para ver más pasos de baile de Regina y Paula o más pases de futbol de Lorenzo en el patio o, de perdida, en el FIFA. Para sumarle más momentos buenos que malos a mi matrimonio que inclinen la balanza a nuestro favor cuando las crisis demanden un recuento de los daños y un inventario de los bienes. Para sacar a pasear al perro y entrenarlo, aunque mi esposa nunca vaya a cumplir su eterna amenaza de echarlo, y, espero que tampoco, la de regalar el X BOX. Para conocer el mundo, para no únicamente hacerme viejo, sino para crecer. Para todo eso me alcanzarían.

Y, sin duda, para tres, cuatro o cinco maratones. Yo apenas iba por mi tercero, a pesar de que llevo bastantes años corriendo, antes de que correr fuera una moda, una tendencia vuelta fotografías cursis y frases kitsch en Instragram y Facebook. Yo corría desde antes, aunque sólo había corrido dos maratones, ambos en la Ciudad de México. Para el primero entrené fatal y casi me muero a las 4:24:59 cuando cruce la meta. En el segundo me preparé mucho mejor, marqué: 3:33:03 y lo disfruté casi de principio a fin.

En noviembre pasado dije “chingesumadre” y nos inscribí a Mayu y a mí al de París, que tendría lugar el 9 de abril. Comencé a entrenar en forma cuatro meses antes, aunque ya venía de hacer una pretemporada dura. Traía muy buena base y posiblemente la mejor condición física que jamás haya tenido, rompí cada uno de mis récords y recién estuve a punto de bajar de los 40 minutos en una carrera de diez kilómetros de ATT (40:24). Nunca le dije a nadie cuando me preguntaban, me sentía menos presionado, pero tenía en mente cruzar la meta, a unos metros del Arco del Triunfo, abajo de las tres horas y diez minutos. Iba a darlo todo.

En la ambulancia no conseguía ver por dónde avanzábamos, la ventana me quedaba alta y debía levantarme ligeramente para asomarme, pero mi abdomen no soportaba el menor esfuerzo, así que sólo sabía que parte de la ruta había sido por Insurgentes cuando estiré mi brazo y grabé aquellas imágenes con el teléfono, porque viralizarse antes de morir. A partir de ahí desconozco por cuál camino seguimos, dejé de prestar atención a las vueltas que daba el conductor y perdí el sentido de ubicación mientras mi mente elucubraba, aun en medio del doloroso episodio, una posibilidad fantástica, una coincidencia imaginaria conmovedora: “¿Y si la distancia entre la casa y el hospital por la ruta que tomamos es de 42.195 kilómetros?, porque es un hecho que nos fuimos por el camino largo y no por los puentes, ¿y qué tal si este es mi maratón de París?”.

Correr activó en mí, entre otros poderes, una capacidad extraordinaria para calcular el tiempo y las distancias con una exactitud asombrosa, y al llegar a urgencias del ABC de Santa Fe intuí que habíamos recorrido unos 29 kilómetros, más o menos, no los 42. De cualquier manera, aquella casualidad, producto de la fantasía, me estremeció tanto que, apenas abrieron las puertas de la ambulancia y vi a María Eugenia, le dije:

—Este fue mi maratón de París —y me miró con ganas de que estuviera equivocado—. ¿Te acuerdas que cuando acabé los otros dos tampoco podía casi caminar?

—Listo, señor —avisó el paramédico—, vamos a bajarlo.

—Con cuidado, por favor, no me gustaría protagonizar el nuevo video de YouTube —y me acordé de uno en particular que me devolvió por unos instantes el humor—. ¿Sí vieron ese de la pick-up? —pregunté a los dos hombres de la ambulancia—. Es una joya.

—Olvídate de volver a correr —me dijo en mi cubículo de urgencias el socio del doctor Guy Broc, a quien nos recomendaron tres conocidos por WhatsApp camino al hospital—, acabo de ver tu placa de rayos x y tienes, además de una hernia, un disco pulverizado. Ya hablé con Broc y ordenó una resonancia magnética para revisar a detalle tu columna y ver si te salvas o no de la cirugía. Él está en una junta fuera del hospital, pero al rato viene a revisar los resultados para platicar contigo y decidir qué procede.

—O sea, ¿no voy a correr el maratón?

—Imposible —sentenció lo que yo supuse desde antes y guardó silencio unos segundos al percatarse de mi frustración—. Y no es para que chilles.

—Ok, permíteme que me ría entonces —le contesté ya cuando se había ido, aunque la verdad es que, no obstante la rudeza innecesaria, me calló bien. Y me dirigí a Mayu—. Au revoir París, María Eugenia, au revoir París.

—¿Algún alimento al que sea alérgico? —me preguntó una enfermera que cual actriz de teatro surgió de la cortina.

“Al de mi casa”, pensé pero me contuve, no era momento para bromas pesadas y, encima, acababa de arrepentirme arriba de la ambulancia de las reclamaciones culinarias.

—A ninguno.

Acto seguido volví a romperme, ni el analgésico vía intravenosa me calmaba. Por fin abracé a Mayu, lloré como niño. Enseguida mi madre también me consoló. Les dije la verdad, estaba asustado, no quería repetir, bajo ninguna circunstancia, la historia de mi papá, de ningún modo, pues resulta curioso cómo las historias familiares tienden a repetirse. Es extraño eso de los patrones y que las mismas situaciones se presenten de generación en generación. Inclusive lo de los parecidos, la semejanza física, el carácter o los gustos, las condiciones, la transmisión de las virtudes y de los talentos, la tendencia a los vicios, a la adicción, a la fatalidad o al entusiasmo.

La herencia genética es ciencia pura y, a la vez, un absoluto misterio, porque sin duda somos propensos, pero nada nos predetermina si conseguimos vivir sin predisposición. Guardamos mucha información en la memoria y códigos en el ADN, sin embargo, la voluntad, que es un acto de amor propio, es capaz de vencer a la genética. Por eso, es curioso como las historias familiares se repiten, hasta que un miembro de la dinastía decide romper la cadena y liberarse.

Soy un convencido de que nacimos para superar a nuestros padres, y creo que ahí está la auténtica evolución, en ser mejores seres humanos, en vencer nuestras costumbres, en derrotar a nuestros genes, en lograr ser auténticos, en darles la oportunidad a nuestros hijos de que luchen por ello y convertirnos en sus aliados en su misión. Tenemos el poder de echar abajo teorías, de tirar estructuras, de desafiar diagnósticos médicos y de hacer cosas imposibles.

“Sí podrías correr el maratón”, me dijo por fin el doctor Broc por la noche luego de analizar los resultados de la resonancia magnética y tras meditarlo un poco, “sólo recuérdame que te mande el contacto de un amigo francés neurocirujano que vive en París para que te opere en cuanto acabes”. La buena noticia fue que libraría el quirófano, sugirió no operarme, “por ahora”, y mejor ponerme una inyección directo en una de las tres hernias que mostraba el estudio, la peor, para desinflamarme y controlar el dolor. Me sentía tan mal que si el famoso Broc hubiera querido operarme, creo que le habría dicho que sí, a pesar de que cuando fue lo de mi padre juré que yo nunca permitiría que me tocarán la columna. “Si yo fuera tú, no me operaba”, me recomendó con franqueza el doctor, “vamos a ver cómo reaccionas con el medicamento a los quince días, y existe la posibilidad de que a los tres meses se deshidrate la hernia y el organismo la absorba. Sucede en uno de cada dos pacientes”.

Me dieron de alta al día siguiente de la inyección y aún me costaba trabajo moverme, me desplazaba con dificultad, caminaba con lentitud, adolorido de la cintura, con la pierna izquierda débil y torpe. Me cansaba el simple hecho de permanecer en pie un par de minutos, y eso, luego de soportar arriba de tres horas corriendo a una altura superior a los 3 mil metros, es frustrante. No estaba seguro si quería levantarme de la cama, total, la principal indicación fue reposar lo suficiente, y paciencia, pues el tiempo cura, aunque parezca que no llega el día.

Pero sí, descansar me reponía, lo percibía con claridad en el cuerpo a cada siesta. Y en el espíritu. Al despertar por la mañana, con el transcurso de la noche, abría los ojos fortalecido. Me recostaba de nueva cuenta al medio día, respiraba hondo y con la exhalación sacaba lo que ya no me servía, desde corajes y discusiones, hasta dolencias. Todavía de repente me tiendo en la cama, vuelvo a cerrar los ojos e inspiro una luz sanadora —es una práctica que tendríamos que seguir todos los días, independientemente de las lesiones—. Visualizo mi organismo encendido por dentro y ordeno a mis células que me restauren, convoco a mis átomos, a mis moléculas y a cada una de mis partículas para que me reconstruyan. Es un ritual, una puerta al interior que conduce a un estado de conexión muy profundo donde la recuperación es sagrada.

El cuerpo es un misterio, especialmente nuestras entrañas, lo que ocurre al interior es casi tan indescifrable como el alma. Aunque existen explicaciones y teorías acerca de la regeneración, a mí me parece una cualidad que va más allá de lo entendible, tanto que funciona diferente en cada organismo, cada cuerpo trabaja y reacciona distinto; si uno lo piensa bien, es otro de esos asuntos que superan a la razón. La sanación es una suerte de magia, es algo irracional, es un poder, el mismo poder que creó al cuerpo: “el poder que hizo al cuerpo, es el mismo poder que cura al cuerpo”, tal como rezan el ocultismo y unos pocos doctores new-age.

Como parte de la convalecencia, y por recomendación de un amigo corredor, llegué con Tania Schleske McKelligan, una fisioterapeuta que en mi primer cita, a medio masaje, me hizo sentir que estaba en el lugar indicado mientras me contaba su historia.

—Desde los cinco años sentía el deseo de sanar con las manos, a los trece me puse a investigar si para algo así se estudiaba y averigüé de la carrera.

Yo necesitaba ponerme, literalmente, en manos de alguien así.

—¿Y cómo me ves a mí?

—No eres el peor caso que he visto, pero sí tus hernias están buenas.

—¿Me las vas a curar?

—Primero, lo más importante que he aprendido en los 14 años que llevo en esto, es que cada quien se sana, yo sólo los acompaño en el proceso. Y, segundo, creo que puedes aprender a vivir con ellas.

—¡Ayyy! —la interrumpí cuando comenzó a descontracturarme algún músculo cerca del tobillo izquierdo—. Ahí me duele.

—¿Mucho?

—Me duele más no poder correr el maratón, pero sí me duele.

—¿Y por qué no vas a poder, cuándo es?

Poco a poco empecé a sentirme mejor y comencé a valerme por mí mismo para ejecutar acciones tan cotidianas como ponerme los calcetines. Cada vez necesitaba menos la ayuda de Ana, la mujer que trabaja con nosotros en la casa y quien fue mi salvación durante los días más difíciles. Curiosamente, el mismo día que por fin conseguí volver a amarrarme los zapatos, Lorenzo aprendió a amarrarse las agujetas, y pude ser testigo de su hazaña y su alegría. Ahí, en ese preciso segundo, comprendí que la cura de las horas perdidas está en los instantes irrepetibles, esos momentos donde acontecen cosas extraordinarias que si tienes la fortuna de vivirlas te permiten recuperar la conciencia y redescubrir lo verdaderamente importante.

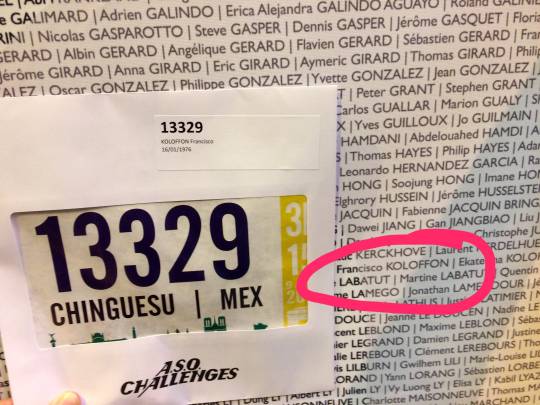

Cuando casi no tenía molestia, fantaseaba, me imaginaba con mi dorsal 13329 y el nombre de Chingesu con que me registré, a toda velocidad por Champs-Élyseés, la Plaza de la Concordia, El Jardín de las Tullerías y el Louvre, a un paso de cuatro y medio minutos por kilómetro a través de una ciudad cuya espectacularidad me distraía del cansancio y a través de la cual volaba como Kimetto, prácticamente a nivel del mar, resistiendo con entereza el esfuerzo, impulsado por los gritos de apoyo de los parisinos: “¡Allez, Chinguesu! ¡Allez!”, dejando atrás la Torre Eiffel, el río Sena, cruzando los túneles y finalmente el Bosque de Boulogne para enfilarme a la meta, mirando por última vez el reloj antes de prepararme para un cierre de película, de mi película, para romper mi marca personal y la barrera de las tres horas y diez minutos: ¡3:09:56! Lloro, parecía imposible, me conmuevo de mí mismo, de lo que he conseguido, es una proeza, una locura. Nada ni nadie me detuvo. Levanto los brazos al cielo, empapado en mi fantasía, exhausto, pletórico, vencedor.

Pero es de agradecerle a la inteligencia que de pronto nos despierte de un sueño susceptible de convertirse en pesadilla. A veces a ella le toca seducir al corazón y persuadirlo de regresar a la cama a pensar bien las cosas. Entonces volvía a cerrar los ojos, sacaba el aire, respiraba, conducía el oxígeno cuerpo adentro, al fondo, a la lesión, hasta que contactaba nuevamente conmigo y expulsaba de golpe más de aquella impaciencia por acabar de recuperarme y volver a correr un día como Dios manda, a buen ritmo, a paso rápido, contra el diagnóstico del doctor. Exhalaba la pereza que me invadía al pensar que tendría que volver a ponerme en forma cuando justo estaba en mi mejor momento, como nunca. Según mi coach, debía dedicar por lo menos tres meses al fortalecimiento de la espalda y el abdomen antes de volver a entrenar, porque, lo mismo que Tania, él es uno de esos tipos positivos para quienes un disco destrozado no es motivo suficiente para colgar los tenis.

La simple idea de no volver a correr, me deprimía. Más allá del maratón, me preocupaba no hallar en ninguna otra disciplina la fuerza, el entusiasmo, la inspiración y la energía que me produce correr, pues ni la natación, que tanto suele recomendar la gente en situaciones como la mía, es capaz de provocar esa reacción química en el cerebro que renueva al espíritu más decaído. Por eso, escuchar hablar a Rubén mi entrenador y a Tanía de casos similares al mío, o incluso peores, donde la gente regresaba a correr a pesar de diagnósticos críticos y resonancias magnéticas terribles, me devolvía un poco de esperanza.

Por supuesto que pensar en volver a empezar me resultaba sumamente cansado, pero enseguida surgían en mi cabeza las palabras que solía repetirme sesión a sesión a sus noventa años un querido cliente y amigo mientras escribíamos su historia en La Novelería: “la pura idea de comenzar de nuevo puede ser agotadora, pero con un poco de ilusión que te provoque, el esfuerzo se convierte en un estímulo reconfortante”. Él, a lo largo de su vida, tuvo que levantar su negocio tres veces desde cero, al borde de la ruina, la última cuando tenía cincuenta años, con tres hijos pequeños, una esposa y cero pesos en el banco.

Por fin, luego de una semana de haber vuelto a casa y de amanecer tarde, un martes desperté con el vaivén de los niños y las prisas de su mamá para que no los dejara el camión de la escuela. Salí en bata a despedirlos, como aquellos viejos de antaño a quienes criticaba en mi temprana juventud al verlos muy quitados de la pena en sendas fachas en la vía pública a plena luz del día. No cabe duda, tengo unos hijos muy nobles, yo me habría muerto de la vergüenza de ver salir a mi papá así, con los pelos parados, los ojos hinchados y una sonrisa, quitado de la pena. Extrañaba esa imagen de los tres felices embarrados en la ventana del autobús amarillo, haciéndome adiós con la mano, una de las escenas que seguro me conmoverán hasta las lágrimas cuando proyecten la película de mi vida donde sea que me toque verla. Porque quizás algunos doctores no, pero los hombres sí chillamos. Ahí afuera de mi puerta, donde me subieron a la ambulancia y donde ahora contemplaba a mis hijos alejarse, decidí que volvería a correr, nada ni nadie me lo impediría, ni un disco roto, ni un doctor, ni la posibilidad o el miedo de que me sucediera otra vez.

Empecé a caminar por el camellón de la colonia, de ida y regreso, diez minutos, once, doce, quince, hasta que llegué al Vivero Coyoacán, a casi dos kilómetros de donde vivimos. Primero le di media vuelta, después una completa y me regresaba igual a pie a casa, cada vez más fuerte y un poco más aprisa, sin correr, manteniendo siempre un pie en tierra, como Lupita González, la corredora que se convirtió en marchista por una lesión en la columna y que ganó plata en los 20 kilómetros de caminata en Río 2016. ¿Y si a mis 41 me dedicaba mejor a la marcha y entrenaba para ir a Rusia? Desde niño fantaseo, me invento historias, me imagino en escenarios al frente de una banda de música, en podiums alzando premios y al inicio de los créditos de una película. Hace no mucho soñé con una medalla olímpica en mi pecho y desperté con una sensación absolutamente gratificante.

—¿Cómo me ves? —le pregunté tendido boca abajo en la cama de masaje a Tania, quien, no obstante es y luce más joven que yo, me da la sensación de ser mayor, quizás por sus cuidados, conocimientos y experiencia, o porque, simplemente, es una alma vieja y las almas viejas tienden a hacerte sentir protegido.

—Yo te siento muy bien.

—¿Pero a poco crees que podría correr el maratón? —para entonces, dada la mejoría, ya habíamos reconfirmado el viaje a París. Mayu, próxima a completar su agotador plan de entrenamiento, correría, y yo iría de porra, un papel en el que me estaba costando demasiado trabajo meterme.

—El maratón va a ser el avión, el otro no me preocupa tanto. Aparte de todas las horas sentado, la presión de la cabina es un riesgo. Vamos a mandarte lo más relajado posible.

Para qué correr un día y quizás no poder volver a hacerlo, no merecía la pena. ¿Y si me lastimaba peor? Yo mismo intentaba convencerme. Si me cuidaba, me aguardarían todavía muchos kilómetros, me quedarían muchas carreras, me esperarían muchas emociones y aventuras. Los récords no tienen importancia, siempre se rompen, en cambio, los recuerdos no, los recuerdos te reconstruyen, te reviven, y yo quiero correr por cientos de ciudades, por pueblos recónditos en los confines del mundo, porque son otras de las escenas que me gustaría incluir en mi película y porque son anécdotas que deseo contar en la sobremesa a propios y extraños, pues no pretendo hablar de achaques ni de padecimientos, un tema que prolifera cada vez más en las mesas donde asignan nuestras sillas en los cumpleaños y las primeras comuniones de los amigos de nuestros hijos, porque tampoco hay que tapar el sol con un dedo, envejecemos, y al rato seremos invitados a sus bodas, donde las conversaciones acerca de dolencias serán el lugar común. No se trata de engañar a nadie, lo que me ocurrió a mí no le sucedería a un joven de 18 años, aunque yo ahí no me sentaré.

Pero conforme mejoraba, el corazón se me aceleraba y volvía a correr a toda velocidad por mi imaginación, en ese santuario de posibilidades donde los argumentos de la razón no hacen eco ni ruido alguno.

—¿Qué recomendaciones para el avión, doctor? —le pregunté a Broc en consulta días previos al viaje.

—Viaja ligero y no cargues nada pesado —algo así ya me había sugerido mi maestra de musicoterapia, aunque ella se refería a otro tipo de carga, a ir liviano por la vida, a dejar de sostener el mundo sobre los hombros, en la espalda, con la columna, “porque lo que te pesa va contra ti, te aleja de ti mismo”, me explicó—. Párate por lo menos cada hora y camina.

—¿Si me sintiera bien al llegar, puedo trotar un poco por allá?

—No, se te podría acabar de salir el disco —concluyó y me entregó la receta de los medicamentos en caso de emergencia—. Exclusivamente si sufrieras una crisis, te tomas el Tradol. Llévatelo, son de ocho a diez gotas en dolor extremo. No es para cualquier molestia, es un derivado de la morfina.

—¿Entonces ni cinco kilómetros?

—Ni uno.

Como por arte de magia, en cuanto ocupé mi asiento en el avión, la sensación que persistía en mi cintura y un pinchazo en la nalga izquierda, desaparecieron. Seguí al pie de la letra el consejo del doctor respecto a levantarme como reloj cada sesenta minutos y me fui sentado sin ningún problema las 12 horas. No dormí ni un minuto, por aquello del pendiente de caminar a ratos, tampoco vi ninguna película, transcurrí buena parte del vuelo en la computadora, reconfortado por la escritura tras casi dos meses en los que los minutos que conseguía mantenerme en una silla no me alcanzaban ni para inspirarme. A 30 mil pies de altura, di las gracias de aguantar sentado como la gente normal, porque hasta eso es una fortuna, especialmente para quienes vivimos de escribir.

Atravesábamos el cielo, habíamos cenado y ni una luz de lectura permanecía encendida. La mayoría de los pasajeros parecían vencidos por el sueño, unos con antifaces, otros de plano con la boca abierta y una, peligrosamente, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Únicamente una televisión aún resplandecía, dos filas adelante de la mía, donde descubrí a una pasajera metida en La La Land, adentrada en la trama, en la parte final, atrapándose la boca con la palma de la mano derecha como para que nadie la descubriera conmovida, con la emoción a punto de desbordarla. Todavía una asistente de vuelo me ofreció agua y enseguida devolví mi mirada a la pantalla de mi computadora, transitábamos de un uso horario a otro, seguramente, y yo, como de costumbre, en vigilia. Sin saber la hora exacta que nos regía, en medio de la incertidumbre del tiempo, asumí que tendría que aprovechar cada segundo que el cuerpo me permitiera escribir y cada uno de esos instantes fugaces que me demuestran que la vida es un gran baile, que el mundo es un salón y que el amor es bailar (Café Tacvba, “El baile y el salón”, Re).

La La Land llegó a su inevitable fin, aquella mujer ya no contuvo las lágrimas y yo elegí enfrentar de ahí en adelante a las horas perdidas. Me juré derrotarlas para regocijarme en los breves momentos, en los pequeños triunfos, como lo es para un adulto poder volver a amarrarse las agujetas o para un niño lograrlo por vez primera. Dentro de aquel avión comencé a sanarme de cierta manera y me prometí explotar cada santiamén del tiempo para que al final de mi película no sólo me conmueva, sino para que me reconozcan, para que quienes me esperen del otro lado, donde sea que llegue, me ovacionen y se pongan de pie al verme entrar, porque ninguna historia es sencilla, porque cada existencia es un drama del que no es precisamente sencillo salir airoso. Recuerdo la vez que fui al cine a ver El laberinto del fauno, en la última escena quería pararme y aplaudirle con todas mis fuerzas a Ofelia, y a Guillermo del Toro, claro (consumar esa clase de deseos es igualmente un pequeño triunfo), anhelaba un colofón similar para mí.

La primera noche en París me repuso por completo, dormí profundo y desperté con unas ganas rotundas de correr con Mayu esos treinta minutos del antepenúltimo día del programa . Y así lo hice, después de dos meses de nada más caminar, decidí no acatar las indicaciones del doctor y me sentí espectacular, lento aunque desafiante, colmado de posibilidades, en un parque de ensueño, de locales, sin turistas, al que nos guió, casualmente, un tipo que también correría el domingo y a quien nos topamos justo al salir de nuestro airbnb, ubicado a unos pasos del Arco del Triunfo, desde donde arrancaría la carrera. Faltaban dos días, en la ciudad se respiraba el ambiente y las calles estaban tapizadas de publicidad motivadora de Asics. Eso y los cientos de participantes con los que coincidimos más tarde camino a la expo para recoger el paquete de María Eugenia, me animaron a recoger también el mío también. Yo ya había solicitado anteriormente el reembolso del costo de mi número, sin embargo, el seguro debía reclamarse una vez llevado a cabo el evento, así que todavía tenía la oportunidad de solicitar mi paquete de corredor y mi mochila. Qué más daba perder 200 euros a cambio de un souvenir tan simbólico de París y de un maratón de subidas y bajadas que no correría pero que en la dimensión sutil y en mis fantasías ya había corrido.

Pero esa sonrisa espontánea, reflejo de una felicidad auténtica y absoluta que hacía mucho no vislumbraba en mis fotografías, me hizo ponerme serio.

—¿Y si corro? —le pregunté a mi compañera de caminos.

—Ya corriste hoy en la mañana —me respondió con esa vacilación pícara de dos cómplices que están por cometer una travesura.

Le di vueltas a la pregunta hasta caer dormido y así desperté el sábado para ir a correr de nuevo por el parque.

—¿Correré?

—Tienes una lesión y dos meses sin entrenamientos…

—Y una ilusión sin precedentes —la interrumpí al atardecer en la terraza del Café Saint-Regis, donde por supuesto nos acordamos de Regina, quien al despedirnos en México me deseó que el viaje me curara.

De regreso en el airbnb, casi listos para dormir, Mayu terminó de preparar su outfit para su primer maratón y yo continuaba sin decidir.

—A mí me emociona que corras, después de todo es un plan de los dos, una ilusión compartida, pero sí me preocupas. Y sería bueno que ya te definieras, ¿o mañana cuando te despiertes lo vas a seguir pensando?

Amanecer es una victoria, y salir a la calle, con una meta, es glorioso. Era yo otra vez, había vuelto.

* * *

“El destino es un obsequio. Algunos pasan toda su vida llevando existencias de desesperación silenciosa, no descubren que en verdad lo que se siente como un peso que hace presión sobre nuestros hombros es en realidad el sentido de propósito que nos eleva a mayores alturas. Nunca olvide que el miedo es sólo el precursor del valor, ni que luchar y triunfar al estar frente al miedo es lo que significa ser un héroe. No piense, séalo” (Trollhunters, Guillermo del Toro).

(Aquí la secuela, lo que pasó después: Abandonar)